Werpeloh forever

Kleines Kaff auf plattem Land, 20 Kilometer bis zur nächsten Disko und als einziges Geschäft ein Bäcker. Welcher Jugendliche möchte hier bleiben? Jeder.

Wo Assi-Horstmann den Einkaufswagen geklaut hat, weiß ich nicht. Doch nun hocke ich eben drin, und er rollt mich über den Bürgersteig der Hauptstraße eines Dorfes namens Spahnharrenstätte. Assi-Horstmann heißt eigentlich Tim. Seine Schultern sind schmal, in seinem Gesicht wütet die Pubertät. Aber das ist Tim gerade egal, denn das Bier hat ihn mutig gemacht und mich leichtsinnig. Meine Knie drücken sich in das Gitter des Einkaufswagens, meine Hände umklammern das Seitengestänge. Tim beschleunigt und manövriert den Wagen über die Bordsteinkante auf die Straße. „Mach keinen Scheiß!“, brülle ich. Wir krachen über den Asphalt, dann zieht rechts die Raiffeisenbank an mir vorbei, und noch bevor der Wagen kippt, sehe ich die Lichter in der Ferne.

Text

Mitarbeit

Diesen Beitrag weiterempfehlen

Der Autoscooter.

Das Bierzelt.

Das Schützenfest, unser Ziel.

Und plötzlich ist das Gefühl wieder da. Ich bin 16 und meine Heimat ist die Provinz. Der Geschmack von Erdbeerlimes. Nasse Hosenbeine von der Schaumparty in der Großraumdisko. Aber auch die Enge, die Eintönigkeit, und die immer gleiche Frage, die mich durch die Nacht begleitete: Wie komme ich nach Hause, wenn der Bus nicht mehr fährt?

Ich stolpere aus dem Einkaufswagen. Lange nicht mehr hier gewesen, denke ich.

Willkommen zu Hause.

Acht Kilometer Feldweg liegen hinter uns. Am Mittag habe ich Tim zum ersten Mal getroffen, vor dem geschlossenen Schlecker in Werpeloh. Heute ist Vatertag. Mit Bollerwagen und Bierkästen ziehen hundert Jugendliche aus dem Ort zum Schützenfest ins Nachbardorf. So ist es hier Tradition. Tim läuft mit – und heute auch ich.

Ich bin in Wolfsburg aufgewachsen. Als ich am letzten Schultag mein Abiturzeugnis von der Bühne holte, spielten die Counting Crows: „I´ve been hanging around in this town on the corner / I been bummin‘ around this old town for way way way way way too long“. Acht Jahre ist das her, und ich hatte nur einen Wunsch: weg hier.

Wer jung ist, sucht seinen Platz in der Welt. Wer jung ist, fragt sich: Wer bin ich? Wer will ich sein? Und: Wo gehöre ich hin? Erwachsen werden heißt, sich zu entscheiden.

Ich bin gegangen. Ich habe eine Plus-Minus-Liste gemacht. Berlin war groß, und es war billig.

Die Jugendlichen, die ich am Vatertag im Emsland treffe, wollen bleiben. Nicht einer. Nicht zwei. Sondern alle. In Werpeloh, einem Dorf mit 1174 Einwohnern, 20 Kilometern bis zur nächsten Disko und nur einem einzigen Geschäft: einem Bäcker.

Warum?

Es ist Samstagabend. Wenn du in Werpeloh einsam bist, hatte man mir gesagt, fährst du am besten in Simons Bude. Eine Kneipe gäbe es zwar auch, aber da gehe keiner hin. Die Cliquen haben ihre eigenen Treffpunkte. Denn mit den Cliquen sei es hier so: Wer miteinander die Grundschule besucht, gehört für den Rest des Lebens zusammen. Eine Clique, eine Bude, eine Schicksalsgemeinschaft. Die Mädels haben den Bauwagen, die Älteren die „Hermes-Bar“, eine Art Wohnzimmer mit Kronleuchter, und Simon hat einen alten Schweinestall.

„Schreib bloß nicht, dass wir hier immer bloß saufen!“

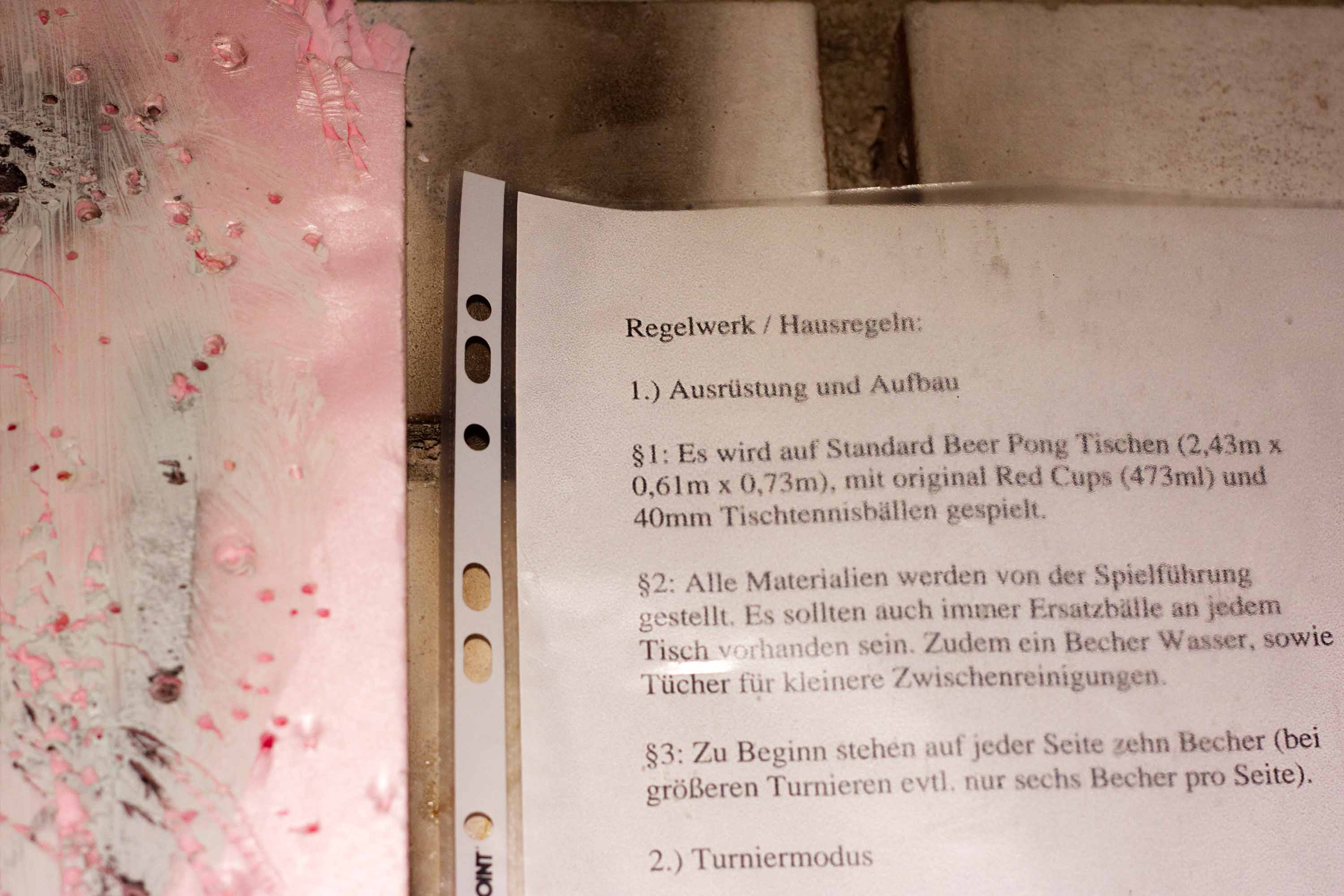

Der Hof gehört Simons Eltern. Neben dem Unterstand mit den Traktoren finde ich die Eingangstür. Dahinter erinnert nichts mehr an die Schweine, die steinernen Wände sind schwarz gestrichen, daran hängen eine Dartscheibe und ein Bier-Pong-Regelwerk. Ein Spielzimmer für große Jungs. Simon, 23, tagsüber Steuerfachangestellter, abends Budenbetreiber, sitzt auf einer Ledercouch.

„Joa, komm rein“, sagt er, „willst du ein Bier?“

„Schreib bloß nicht, dass wir hier immer bloß saufen!“, ruft einer, ohne den Blick von der Leinwand zu nehmen. BVB gegen Eintracht Frankfurt, das DFB-Pokalfinale.

„Unser Hauptgeschäft ist Fußballgucken“, sagt Simon. Er reicht mir eine Flasche. Fast jeden Abend treffen sie sich hier, Simon und die anderen Jungs, die meisten sind Mitte 20, Berufsanfänger, wie ich.

„Der Wirt der Dorfkneipe konnte die Pay-TV-Lizenz nicht mehr bezahlen. Deshalb machen wir das jetzt privat“, sagt Simon. Er hat ein Konto eingerichtet, die Kosten für Bier und Beamer teilen sie sich. „Fünf Euro monatlich, das läuft ganz gut“, sagt er.

Draußen in der Abendsonne zupft Michael, 26, ein Schweinefilet aus einer Plastiktüte und legt es auf den Grillrost. Michael ist der zweite Horstmann, Tims großer Bruder. Sein Bart beeindruckt mich. Viel mehr als die Hipsterbärte in Hamburg. Er reicht ihm spitz bis auf die Brust. Michael trägt Shorts, seine Unterschenkel sind vernarbt, „vom Motocross“. So oft sie können, brettern die Brüder auf ihren Maschinen durch den Wald, nur sonntagsnachmittags nicht. Aus Rücksicht auf Spaziergänger.

Dann ist das Spiel vorbei, der BVB hat gewonnen. Durch das gekippte Fenster höre ich, wie Jungs die Fußballhymne „Anthony Modeste“ grölen.

„Ein Zeichen zum Abhauen“, sagt Lukas, der neben Michael in einem Plastikstuhl hängt. Zwischen seinen Lippen klemmt eine Zigarette.

„Sonst gefällt dir das auch immer“, sagt Michael.

„Der hat den Pegel nicht!“, sagt ein anderer.

Lukas Grinsen zeigt eine breite Zahnlücke. „Kommt hier jetzt noch wer mit angeln?“, fragt er, „der Wels muss raus.“

Vor drei Jahren hatte er mit seinen Kumpels einen Wels in den Dorfteich gesetzt, 40 Zentimeter groß. Damals konnte man einen blanken Haken in den Teich werfen, irgendwas biss immer. Rotfedern, Karauschen, kleine Fische halt. Der Wels sollte aufräumen. Aber der Wels hat jetzt über einen Meter. Er muss raus. Und zwar heute Nacht.

Seine roten Haare hat Lukas zu einem dünnen Zopf zurückgebunden, die Seiten abrasiert, Festivalbändchen am Handgelenk, auf dem Oberarm ein Tattoo. Ein Segelschiff.

Lukas sieht aus wie einer, von dem man denken könnte, das Dorf sei ihm zu klein. Ich frage ihn, ob wir uns wiedersehen.

Zwei Tage später übt die Freiwillige Feuerwehr, was zu tun ist, wenn die Schule brennt. Lukas fährt den Wagen. „DV3 – Löscheinsatz“, erklärt er. Sein Undercut steckt jetzt unter einem Schutzhelm. Während die anderen Freiwilligen Schläuche ausrollen, steht Lukas an der Pumpe.

„Wasser, Marsch!“, ruft der Einsatzleiter.

„Veeeeer-standen!“, brüllt Lukas gegen das Rattern der Maschine, und kurbelt am Hahn.

Als er eine Stunde später den Helm abnimmt, ist das Haar darunter feucht. Er fährt sich mit der flachen Hand über die Strähnen, und setzt seine Kappe auf.

Ob er sich hier nicht manchmal langweile, frage ich.

„Langweilig?“, fragt er, „Wieso? Gibt doch genug zu tun.“ Sonntags steht Lukas für den SV Werpeloh im Tor. Immer, wenn er gebraucht wird, löscht er Brände mit der Feuerwehr. Und an manchen Abenden tritt er auf die Bühne, als Schauspieler im plattdeutschen Laientheater des Dorfes. Lukas ist 24 Jahre alt. Gerade lernt er für seine Gesellenprüfung, er wird Tischler.

Ob er mal daran dachte, das Dorf zu verlassen?

„Bis auf ein, zwei meiner Freunde sind alle hiergeblieben. Ich kann die doch nicht einfach im Stich lassen und sagen: Jetzt bin ich weg.“

Als ich ihn nach den Nachteilen an Werpeloh frage, sagt er nicht: die Enge. Oder: Die Eintönigkeit. Er spricht auch nicht von Kontrolle. Er verweist auf die Baupolitik.

Es gäbe nicht genug Platz für all die, die bleiben wollen.

Doch nicht einmal die Baupolitik ist wirklich schlecht in Werpeloh. 1000 Quadratmeter im Neubaugebiet kosten rund 25.000 Euro. Hier wohnt Sarah mit ihren Eltern. Wir haben uns am Vatertag kennengelernt. Sie hatte mir Eisteeschnaps in einen Plastikbecher gefüllt und mit Kreide meinen Namen auf die Straße gemalt.

Jetzt sitzen wir auf ihrer Terrasse, sie gießt Kaffee in meine Porzellantasse und Tee in ihre. Der Sonnenschirm quietscht im Wind. Sarah ist 19 Jahre alt, ihr weizenblondes Haar geht ihr bis zur Hüfte, die Kunststoffbrille lässt sie älter wirken. Letzten Sommer hat sie Abitur gemacht, jetzt leistet sie einen Freiwilligendienst. In der Grundschule hilft sie den langsameren Kindern. Bald will sie Heilpädagogik studieren. Dafür hat sie auch Bewerbungen nach Freiburg und Berlin geschickt, aber eigentlich will sie nach Münster.

Das liegt in der Nähe.

Hau hier ab, möchte ich ihr zurufen

„Vielleicht fahre ich nicht jedes Wochenende nach Hause,“ sagt sie, „aber eigentlich muss ich wohl hier sein. Sonst fehlt einfach alles. Meine Familie, die Feten, die Geburtstage, die Landjugend.“

Im Emsland tritt fast jeder Jugendliche in die katholische Landjugend ein. „Das gehört einfach dazu“, sagt Sarah. Mit 15 wurde sie Mitglied, mittlerweile gehört sie zum Vorstand und nennt ihn „La Familia“. Im Frühjahr fahren sie auf Treckern durchs Dorf und sammeln Müll, nach Weihnachten holen sie verbrauchte Christbäume gegen Spenden an den Haustüren ab.

Die Landjugend bindet Sarah an Werpeloh. Sie engagiert sich für ihr Dorf, wie Lukas.

„Man macht das, weil es jeder macht“, sagt sie, „wenn ich nicht mitmachen würde, hätte ich ein schlechtes Gewissen.“

„Ist das der Grund, weshalb du nicht weggehen willst?“, frage ich.

„Ich will schon für ein paar Jahre in die Stadt“, sagt Sarah, „aber eine Familie gründen, würde ich am liebsten in Werpeloh.“

Sarah lehnt sich im Gartenstuhl nach vorn, wenn sie spricht. Manchmal fängt sie einen Satz nochmal an, wenn ihr nicht gefallen hat, was sie gesagt hat. Wie eine Pressesprecherin. Sarah, die Vertreterin der Jugend. Ihr Verantwortungsgefühl beeindruckt mich. Die könnte doch viel mehr, denke ich. Hau hier ab, möchte ich ihr zurufen. Geh nach Freiburg oder nach Berlin!

Stattdessen sage ich: „Du bist sehr vernünftig.“

„Findest du?“, sagt Sarah und schweigt einen Moment. „Naja. Wenn jeder jeden kennt und ständig jeden sieht, ist der Anstand vielleicht größer.“

Die Enge.

Wollte ich nicht deshalb weg?

Lukas hilft in seiner Freizeit bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Eine Frau auf dem Trecker? Auch in Werpeloh für viele undenkbar. Anna Maria über die Herausforderungen einer jungen Landwirtin.

Fast alle Jugendlichen treten der Landjugend bei. Vorstand Sarah erklärt, was die Landjugend ist – und was sie mit dem Lieblingsgetränk der Werpeloher zu tun hat.

Am Abend bummern die „Beginner“ aus Simons Boxen. Meppen ist aufgestiegen, in die dritte Liga. Der erfolgreichste Fußballverein des Emslandes. Ich falle Michael in die Arme. Irgendwie freue ich mich. Für Meppen. Für ihn.

Wir feiern mit ein paar Runden Bier-Pong. Zwei Teams stehen sich gegenüber, eines an jedem Tischende. 15 Bierbecher pro Mannschaft. Landet der Tischtennisball in einem der Becher der anderen, müssen sie trinken.

Die Horstmann-Brüder treffen fast mit jedem Wurf, ich treffe eigentlich nie. Die Stimmung ist entsprechend gut. Luis, der zweite Torwart des SV Werpeloh, zieht gerade eine Lederjacke über seine nackten Arme. Ansonsten trägt er nur eine Badehose. Ich tippe die Beobachtung in mein Smartphone.

„Pack doch mal das Scheißding weg!“, sagt Michael, entreißt mir das Handy und hält es in die Höhe. In seinem Gesicht passiert jetzt nichts mehr. Er schaut mich einfach nur an. Ganz starr. Das Handy in seiner erhobenen Hand.

„Okay“, sage ich.

Er senkt den Arm. Sein Gesicht entspannt sich.

„Wir fahren nach Meppen. Bist du dabei?“

Aber wir fahren nicht mehr nach Meppen. Ich fahre nach Hause und denke an meine Plus-Minus-Liste. Ich war 19, als ich sie geschrieben habe, wie Sarah. Neben Berlin stand noch eine Stadt auf dem Zettel. Göttingen.

Das war nah.

„Denen fehlt der Mut“, sagt ein Freund, als ich ihm von Sarah und Lukas erzähle, „wir haben es halt rausgeschafft.“

„Die haben doch bloß Schiss“, sagt ein anderer.

Es muntert mich nicht auf. Es macht mich wütend.

Ja, für mich war es wichtig meinen Heimatort zu verlassen. Ich habe es nie bereut. Aber manchmal denke ich an die, die geblieben sind. Und dann habe ich ein Gefühl, für das ich mich jetzt schäme. Abfälligkeit.

Ich denke zum Beispiel an Vero. In der Schule haben uns alle für Schwestern gehalten. Wir wollten beide Journalistinnen werden. „Und wenn daraus nichts wird, werden wir Hausfrau und Mutter“, hatten wir immer gesagt. Vero hat jetzt einen Sohn. Sie ist zurückgezogen, nach Hause. Ich habe sie dafür belächelt.

Aber jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen.

Ich glaube, Vero ist glücklich.

Wenige Tage später feiert Werpeloh sein eigenes Schützenfest. Eigentlich hätte ich schon wieder in Hamburg sein sollen, aber das Schützenfest, haben sie gesagt, das sollte ich wirklich nicht verpassen. Das Fest des Jahres.

Das Dorf hat Unkraut gejätet und Hecken gestutzt, und zwischen Grundschule und Schützenheim haben sie das Festzelt aufgebaut. Davor leuchten eine Schießbude und ein Bierstand gegen die Dämmerung. Michael und Lukas hocken auf Campingstühlen unter hohen Eichen, sie tragen weiße Hemden, in jeder Hand halten sie ein Glas.

„Du schon wieder“, sagt Michael. Ich hole ein paar Biere, obwohl sie noch welche haben. Ich habe das Gefühl, etwas gutmachen zu müssen. Ich bestelle gleich fünf Gläser. Als ich zurückkomme, sind Lukas und Michael weg. Im Festzelt fängt sich das Licht der Partystrahler in den Volants unter der Decke, mischt sich mit Zigarettenrauch und hüllt die Menschenmenge in orangefarbenen Nebel. Die Sängerin der Coverband singt irgendeinen Song, vermutlich einen Schlager, sonst wüsste ich den Titel jetzt wohl noch. Ich setze mich auf eine Bank und biete einer Frau eines meiner abgestandenen Biere an.

„Wie gefällt´s Ihnen?“, frage ich.

„Mein Ding ist das nicht“, sagt sie, „es ist ja doch immer das Gleiche.“

Sie ist vielleicht Ende 30, ihr blondes Haar hat sie zurückgebunden. Sie sei hier geboren, sagt sie, aber als Jugendliche hatte sie nur einen Wunsch: Sie wollte weg. „Ich bin die Tochter von einem der größten Landwirte im Ort. Für mich gab es nur zwei Möglichkeiten: Selbst Landwirtin werden oder einen noch reicheren Bauern finden.“ Sie lebe jetzt in einer Kleinstadt in Bayern. Aber mindestens einmal im Jahr kommt sie nach Hause. Zum Schützenfest.

An der Bar treffe ich Sarah. Sie sieht heute anders aus. Statt Brille trägt sie Kontaktlinsen, ihr Gesicht wirkt dadurch noch makelloser als sonst. Wir bestellen Spezi. Ich frage nach dem Stand ihrer Bewerbungen.

„Noch keine Antwort“, sagt sie.

„Freiburg ist wirklich schön“, sage ich.

Ich rede und tanze, trinke und proste, bis mich ein Arm von hinten packt, und sich fest um meinen Hals zieht.

„Boah, Michael!“, ruft Sarah und wirft entschuldigende Blicke in meine Richtung.

„Komm mal mit!“, sagt Michael. Er führt mich nach draußen, die Eichen sind dunkel und wir beide allein.

„Ich will dir mal was sagen.“ Sein Körper baut sich vor mir auf. Sein Bart ist nicht mehr hip, sondern beängstigend und verdammt nah an meinem Gesicht.

„Wir haben dich immer reingelassen“, sagt er, „aber woher sollen wir wissen, was du daraus machst? Weißt du eigentlich, dass du Leute hier kaputt machen kannst, wenn du was Falsches über sie schreibst?“

Ich weiche zurück.

„Das ist nicht meine Absicht“, sage ich.

Er lacht.

„Was soll das?“, frage ich.

Michaels Telefon klingelt. Er schaut auf das Display. Dann dreht er sich um und geht.

Vielleicht wollte Michael mich einfach einschüchtern. Vielleicht wollte er verhindern, dass ich ihn und seine Freunde als Provinzdeppen darstelle. Vielleicht sollte ich deshalb beleidigt sein. Vielleicht sollte mich das empören.

Aber ich stimme ihm zu.

Ein Dorf wie Werpeloh funktioniert, weil jeder eine Rolle hat. Und weil es Menschen wie Michael gibt, Aufpasser, die dafür sorgen, dass es so bleibt.

Wäre Simon nicht, gäbe es die Langeweile, die ich nicht finden konnte.

Wären Leute wie Lukas nicht, gäbe es weder eine Feuerwehr noch einen Fußballverein.

Gäbe es Menschen wie Sarah nicht, würde sich niemand verantwortlich fühlen.

Und wäre Michael nicht, hätte ich das alles nicht verstanden.

Natürlich braucht es Mut, seine Heimat zu verlassen. Aber es braucht auch Mut, zu bleiben. Weil man auf die Rollen verzichten muss, die man sich an einem neuen Ort erschaffen kann. An einem Ort, an dem dich keiner kennt. Manche Leute werden dann erst richtig interessant. Andere werden Arschlöcher. Zu gehen, ist immer auch ein Risiko.

Die Jugendlichen, die ich kennengelernt habe, verzichten darauf. Sie wollen sich nicht neu erfinden. Vielleicht würde Sarah in Freiburg keinen Müll mehr sammeln gehen, sondern auf die Straße. Gegen den Kapitalismus. Für den Weltfrieden. Aber Sarah will gar nicht die Welt verbessern, sondern erst einmal Werpeloh.

Sie wollen bleiben, wo sie sind, weil sie zufrieden sind. Simon und Sarah, Michael und Lukas, sie alle werden hier gebraucht. Sich selbst für die Gemeinschaft zurückzunehmen, ist nicht nur mutig. Es ist großmütig.

Halb zwei in der Nacht, zurück im Zelt. Lukas zieht mich auf die Tanzfläche. Vielleicht habe ich auch ihn gezogen, ich erinnere mich nicht. Doch nun drehen wir einander immer wieder unter unseren gehobenen Armen hindurch wie Kreisel. Es ist der einzige Tanzschritt, den wir beide beherrschen, unser kleinster gemeinsamer Nenner. Die Stimme der Coverbandsängerin klingt viel besser als noch vor ein paar Stunden, als ich noch nicht wusste, dass Spezi hier nicht Cola-Fanta ist, sondern Cola-Korn.

„Was bedeutet dir dein Tattoo?“, frage ich und deute auf den Dreimaster auf Lukas´ Oberarm.

„Freiheit. Und deins?“

Lukas zeigt auf meinen Unterarm. Der Apfel soll mich an meine Oma erinnern, an den Apfelbaum, der in ihrem Garten stand, an den Saft, den sie aus den Früchten presste und an den Kuchen, den sie damals buk.

„Heimat“, sage ich.

„Immer das, was man nicht hat“, sagt Lukas und hebt den Arm zur Drehung.

Und mir wird klar, wie überheblich dieser Gedanke war: Zu glauben, dass nur ihm etwas fehlt.

Text und Optik

Diesen Beitrag weiterempfehlen

Vorgarten Eden

Zwischen Haustür und Bürgersteig zeigen die Werpeloher, dass sie die Natur im Griff haben. Und wie.

Von oben betrachtet, und das ist nicht im Geringsten herablassend gemeint, sieht Werpeloh aus wie ein Schwein. Bei Google Maps sind die Umrisse der Gemeinde in zartem Rosa unterlegt. Von der Schnauze erstreckt sich das Ortsgebiet über eine stattliche runde Brust voller Felder und Wälder bis zu einem ebenfalls ordentlich bewaldeten Schinken. Zwischen Brust und Schinken liegt der von Eichen umstellte Dorfplatz, der vor Jahrhunderten tatsächlich einmal eine Schweineweide war.

Wer Werpeloh vom Dorfplatz aus erkundet, der begreift schnell, dass hier nicht Kirche und Schützenhäuschen die Sehenswürdigkeiten sind. Die wahren Prestigeprojekte sind die Rechtecke vor den Häusern, präzise gezogen. Die Vorgärten fallen auf, weil sie auffallen wollen. Als Boten ihres Schöpfers rufen sie heraus, was für ein Mensch hier wohnt. Man entdeckt sie sofort, wenn man der Biegung der Hauptstraße folgt, die Bäckerei Anneken hinter sich lässt und an den Höfen des Bauern Hermes und des Bauern Eilers vorbei Richtung Kreuzkamp spaziert.

Text

Fotos

Diesen Beitrag weiterempfehlen

Hier im Neubaugebiet blüht neben Hortensien und Chinaschilf der Ethos, beim Gärtnern nichts dem Zufall zu überlassen. Jede Pflanze, jeder Halm, jedes Kiesbett haben Zweck und Funktion. Nichts darf wachsen ohne Erlaubnis. Eindringlingen wird mit Schneckengift und Unkrautvernichtern zu Leibe gerückt. Die mit Blut, Schweiß, Tränen gehegten Rasenparzellen meißeln die Ahnung in den Kopf des Beobachters, dass ein Vorgarten nicht bloß eine Ruheoase sein soll, irgendwo in einem ruhigen Winkel im Schatten. Nein, der Gärtner will sich in aller Öffentlichkeit den Rücken buckelig ackern, er braucht den Zuschauer.

Er scheint zu imitieren, was er gelernt hat in einer Gesellschaft, in der alles einen Wert haben muss und kaum jemand noch nachzufragen weiß, wieso. Weil als Prinzip gilt, dass alles und jeder, der nicht verwertbar ist, zu spüren bekommt, wie schnell sich die unsichtbare Hand des Marktes zur eisernen Faust ballt. Und trotz dieses Stahlbads, in dem der Vorgärtner sein Seepferdchen machen muss, grüßt er stets freundlich seine Nachbarn. Und ja: er hilft ihnen auch, wo er kann.

Ein paar Meter weiter im Ginsterweg winken sich die Nachbarn über den efeuberankten Maschendrahtzaun. Der Glockenschlag des Kirchturms im Herzen Werpelohs klingt hier nur noch als fernes Läuten, hinter den Häusern erstreckt sich die niedersächsische Prärie. Scheinbar endlose Ackerflächen, am Horizont ein kleines Wäldchen. Grunzlaute verraten, dass in der Nähe wohl gerade eine Wildsau im Erdreich rüsselt. Hier vor den Häusern dominiert die bis ins Absurde getriebene Akkuratesse perfekter Kanten und exakter Linien.

Vor einem sehr weißen Haus reckt sich eine sehr runde Buchsbaumkugel in die Luft, säuberlich beschnitten, ein stummes Symbol artifizieller Ästhetik. Denn darum geht es ja bei all dem Vorgärtnern. Es ist das radikalste Projekt, sich die Natur untertan zu machen – Dominum terrae, hier, im gottesfürchtigen Emsland hat man das verstanden. Und so ist der Vorgarten kein Refugium, kein Ort der stillen Eremitage. Er steht nicht für Gärtnern in Versunkenheit, wie man es von jenen Mönchen kennt, die fernab der Welt die Rosen hegen. Der Vorgarten lässt sich vor niemandem verstecken. Er ist da, um gesehen zu werden, er verlangt nach Urteil, stellt sich der Kritik. Er ist die Visitenkarte seines Schöpfers.

Und so blitzen hinter all der klinischen Einheitlichkeit doch immer wieder ganz unterschiedliche Charaktere hervor. Da ist zum Beispiel der Planierer aus dem Weidengrund, der verstanden hat, dass Gärtnern vor allem Triebkontrolle bedeutet. Unkraut ist eben Unkraut und keine Zierpflanze. Doch da all das Pflanzen, Graben, Rupfen und Vertikutieren eine mühselige Angelegenheit ist, hat er sich entschlossen, einfach alles zuzuschottern. Durch den Schotter also führt ein ebenfalls geschotterter Weg zum Haus. Dazwischen ein einsamer Fliederbaum. Das Prinzip Vorgarten wird hier konsequent zu Ende gedacht. Als ultimativer Sieg der Sachlichkeit.

Ein paar Querstraßen weiter reihen sich wiederum Häuser, deren Besitzer ihre Vorgärten mit Lamellenzaun und Zypressensäulen zur Festung ausbauen. Hoch oben flattert die Deutschlandfahne am Mast. Wortkarge Kerle rammen Wachholdersträuche in den Boden und räuchern ausgewählte Maulwurfshügel aus – Einzelne bestrafen, Hunderte erziehen (Mao). Laubbesen und Forke sind hier die Werkzeuge der Wahl. Strenger Formschnitt diszipliniert den Wildwuchs. Und doch reicht hier das Archaische dem Fortschritt die Hand: Mähroboter halten Wacht über die Rasenflächen, die gestutzt sind wie die Köpfe der Rekruten auf dem nahegelegenen Truppenübungsplatz.

Doch ist der Vorgarten mehr als Domestizierungswahn und Kleinbürgerlichkeit mit Petunien und Lavendel. Ein windschiefer Zierapfel, eine vertrocknete Stechpalme verraten: Der Garten belehrt den Gärtner immer wieder über dessen eigene Unvollkommenheit. Realität und Wunschdenken müssen stets aufs Neue miteinander versöhnt werden. Wo der Boden sandig ist, wachsen keine Rosen. So einfach ist das manchmal. Und schon ein verregneter Sommer kann den eigenen Herrschaftsanspruch ins Wanken bringen. So ist der Vorgarten eben nicht zuletzt auch eine Charakterschule. Kein Ort unmittelbarer Satisfaktion. Denn klar ist, der Zauderer wird nie ein guter Gärtner. Gärtnern bedeutet Arbeit, Misserfolg und Neubeginn. Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit – wer im Vorgarten ackert, muss Kant nicht lesen, um ihn zu verstehen.

Mit Jägerzaun und Klinkermauer demonstriert der Vorgärtner seinen Besitzanspruch, den er durch die Urbarmachung des Landes erworben hat. Wer sich die Mühe macht, Rasen zu säen, zu gießen, zu mähen, der darf ihn auch sein Eigen nennen. Ganz wie John Locke sieht der Vorgärtner in der Aneignung der Natur die Grundlage des Privateigentums – und ohne Eigentum kann es für den Gärtner auch keine Freiheit geben. Und ohne Freiheit keine Demokratie. Unsere Zivilisation wird also im Vorgarten verteidigt, auch so könnte man es sehen.

Text und Optik

Diesen Beitrag weiterempfehlen

Gülle, Inzest, Korn

Sie heiraten früh, fahren oft betrunken und wählen die CDU. Wer in der Stadt lebt, kennt diese Klischees über Dorfbewohner. Wir haben Werpeloher gefragt, was sie davon halten.

Video

Diesen Beitrag weiterempfehlen

Jetzt reden wir

Wie geht’s denn so? Sieben Frauen und Männer haben offenherzig geantwortet, vom Dorfältesten über einen Harley-Fahrer bis zu der Frau, die den längsten Schal der Welt gestrickt hat.

„Ich bin hier mit 90 Jahren der Dorfälteste. Aber wirklich alt fühle ich mich nicht, ich habe gar keine Zeit, alt zu sein. Mein ganzes Leben lang habe ich auf meinem Hof gearbeitet, den Kuhstall ausgemistet und Kälber aufgezogen. Damit höre ich ja nicht einfach so auf. Ich fahre immer noch Trecker. Ich schieße auch noch. 1949 kam ich aus der Kriegsgefangenschaft frei, genau an dem Tag, als in Werpeloh Schützenfest war. Zwölf Jahre später wurde ich dann selbst Schützenkönig. Ich bin hart im Nehmen. Bis auf ein bisschen Hinken geht es mir gut, deshalb gehe ich nicht zum Seniorensport, das sollen mal die richtig Alten machen.“

Lukas Lübbers ist zwar der Dorfälteste, aber um Rat fragen ihn die Werpeloher selten, sagt er. Und wenn doch, dann rät er ihnen: „Macht es so wie immer.“

Text und Optik

Diesen Beitrag weiterempfehlen

„Meine Dirigentin hat mich gerade vor der gesamten Musikkapelle wegen meiner Schuhe zurechtgewiesen. Wir müssen bei unseren Auftritten alle die gleichen Outfits tragen, mit schwarzen Lackschuhen. Dummerweise sind meine kaputtgegangen. Das ist mir aber erst kurz vor dem Auftritt aufgefallen. Deshalb habe ich einfach meine hellbraunen Ballerinas angezogen, weil: Ist doch nicht so wichtig, oder? Meine Freundinnen finden eh, dass ich ein bisschen eine Rebellin bin, seit ich einmal im Zug eine Weintraube fallen – und einfach liegen gelassen habe. Seitdem machen wir immer unseren ironischen Witze darüber.“

Friederike ist 18 und wartet gerade auf eine Zusage für das Lehramtsstudium. Sie hat sich in Hamburg und Berlin beworben, will später aber gern wieder in Werpeloh wohnen.

„Ich habe nicht mehr lange bis zur Rente und lasse es ein bisschen ruhiger angehen. Deshalb fahre ich seit einer Weile eine Harley Davidson, nicht mehr die schnellen Rennmaschinen wie als junger Mann. Passend zum Chopper lasse ich mir den Bart stehen. Ich hoffe, der wächst bis zum Bauchnabel. Dann passt perfekt zu meiner Kutte: Ich bin Mitglied in einem Motoradclub in Meppen, wir heißen „Black Magic“. Der Name steht auf meiner Jacke, ab und zu fahre ich damit durch Werpeloh. Hier kennt sich ja jeder, aber in meinem Outfit und mit der Maschine drehen sich trotzdem alle nach mir um. Ich falle gern auf.“

Georg Freeks ist 58 und träumt davon, mit dem Motorrad an den Fjorden Norwegens entlang zu fahren. Seine weiteste Fahrt bisher ging nicht ganz so weit – bis in den Schwarzwald.

„Als ich erfahren habe, dass es Zwillinge werden, war das einfach nur ein Schock. Ich weiß noch, wie ich beim Arzt war und er sagte: ‚Da ist eins’ und ich dachte nur, ja klar ist da eins. Und er: ‚Na, ich bin noch nicht fertig!“ Ich wusste gar nicht, was ich denken sollte. Ich war mega überrascht, hatte aber auch totale Angst. Meine Schwester hat auch Zwillinge, auch Junge und Mädchen. Bei ihr ist das mit der Geburt nicht rundgelaufen, die Kleinen kamen zu früh und mussten zwei Monate im Krankenhaus bleiben. Deshalb hatte ich Sorge, ob meine beiden durchkommen. Aber es ist alles gut gegangen und freuen wir uns natürlich total über unser doppeltes Glück.“

Bettina ist 33 und für die Liebe aus Werpeloh weggezogen. Zusammen mit ihren Mann und den Kindern wohnt sie in einem Dorf in der Nähe. Zurück nach Werpeloh kommt sie trotzdem oft, hier fühlt sie sich immer noch zuhause.

„Ich habe vergangenes Jahr den längsten Schal der Welt gestrickt. Sieben Kilometer war er lang und reichte von unserem Haus bis in den Nachbarort.

Viereinhalb Jahre habe ich daran gearbeitet, jeden Tag ein paar Meter. Andere Leute schreiben Tagebuch, ich habe mit der Farbe der Wolle meine Gefühle und Stimmungen festgehalten. Der aufgerollte Schal war irgendwann so groß, dass er durch keine Tür mehr passte. Zum Glück haben wir unser altes Haus damals eh abgerissen, mein Mann ist dann mit dem Trecker durch die Wohnzimmerwand gefahren und wir hatten Platz.

Die Freiwillige Feuerwehr hat mir geholfen, den Schal auf einen Laster zu laden und in seiner ganzen Länge auszurollen. Hunderte Zuschauer waren vor Ort, sogar einige Fernsehteams. Ein Notar hat die gesamte Strecke abgemessen: 7203 Meter. Fast drei Kilometer länger als der alte Weltrekord. Trotzdem hat das Guinness-Buch meinen Erfolg nicht anerkannt. Ihnen fehlte ein durchgängiges Video der Ausmessung.“

Claudia Nieters ist 48 Jahre alt. Sie versucht jetzt, sich den Rekord von einem deutschen Rekordbuch anerkennen zu lassen. Der Schal ist mittlerweile in Einzelteile zerschnitten und wird in ihrem Hofladen verkauft. Die Einnahmen gehen an einen guten Zweck.

„Seit zwanzig Jahren führen mein Mann und ich den “Werpeloher Hof”, die letzte Kneipe im Ort. Unter der Woche haben wir kaum noch Gäste. Die Jugendlichen kommen nicht mehr. Die haben ihre eigenen Räume, ihre „Buden“. Drei, vier Jahre geht das schon so. Erst haben wir natürlich gedacht: Was haben wir falsch gemacht? Aber es ist einfach so. Man muss damit fertig werden. Wir leben jetzt vom Saalbetrieb. Geburtstage, Hochzeiten, Erstkommunion, diese Sachen. Das klappt, weil wir sparsam sind. Wir brauchen keinen Luxus, wir brauchen keinen Urlaub. Für meinem Mann und mich gibt es nur das hier.“

Renate Stevens ist 69 und erholt sich am liebsten in ihrem Garten. Aber höchstens zwei Stunden, länger kann sie nicht still sitzen.

„Ich habe mir mein erstes Tattoo mit 18 auf den Unterarm stechen lassen. Das war kurz nach meinem Geburtstag und ziemlich spontan. Das hat bestimmt ein paar hundert Euro gekostet und dann habe ich es nach einem halben Jahr schon wieder bereut. Mittlerweile habe ich das alte Tattoo längst überstechen lassen, und neue dazu gesammelt. Ich mag die Musik der Rolling Stones und deshalb auch Oldschool-Motive, Sterne und Schiffe und so. Ich will auch noch mehr Tattoos, auf der Brust zum Beispiel. Nur nicht mehr am Unterarm. Das ist einfach doof, wenn man bei Geschäftsterminen immer ein Hemd darüber anziehen muss. Aber gut, als Jugendlicher habe ich da nicht so richtig nachgedacht.“

Matthias ist 26 und studiert nach seiner Ausbildung zum Elektroniker Verfahrenstechnik in Osnabrück. Am Wochenende pendelt nach Werpeloh, weil hier die meisten seiner Freunde sind.

Text und Optik

Diesen Beitrag weiterempfehlen

Unser Dorf, unsere Welt

Sie gingen in den gleichen Kindergarten, in die gleiche Schule. Für ihre Ausbildung zogen die vier Freunde fort. Nun kehrten alle zurück. Sie können nicht ohne das Dorf. Warum?

Theresa, Lena, Petra und Sebastian sind Freunde. Sie sind in Werpeloh geboren, besuchten denselben Kindergarten und fuhren mit demselben Bus zur Schule. Mittlerweile sind sie Ende Zwanzig. Für ihre Ausbildung zogen sie weg, doch sie kamen alle wieder zurück. Heute haben sie Partner und bauen alle in derselben Straße. Hier wollen sie alt werden.

Wir sitzen in Petras Garten. Auf dem Grill liegen die letzten Würstchen, es gibt Bowle aus einer Tupperschüssel.

Text und Optik

Diesen Beitrag weiterempfehlen

Wie habt ihr vier euch kennengelernt?

Theresa: Wir haben uns nicht kennengelernt. Wir kennen uns seit wir denken können. Wir kennen uns schon immer.

Petra: Wir waren zusammen im Kindergarten. Es gab zwei Gruppen, die Igel und die Spatzen. Mein Raum war vorne, die anderen drei waren hinten.

Sebastian: Die Coolen waren hinten. Wie im Bus.

Lena: Zwischen Sebastians und meinem Elternhaus lag nur eine Weide, das waren vielleicht 20 Meter. Wir haben immer gesagt: Genau da bauen wir später zusammen ein Haus und jeder bekommt eine Hälfte.

Sebastian: Und einen Pool.

Theresa: Sebastian! Ich war doch diejenige, mit der du bauen wolltest! Einen Bauernhof!

Sebastian: Im Kindergarten war man doch täglich in jemand anderen verliebt, oder?

Nach der Grundschule kamt ihr in verschiedene Klassen. Habt ihr dort neue Freunde kennengelernt?

Theresa: Ja, aber das war nicht das Gleiche. Das ist kein Freundeskreis, mit dem man sich jetzt noch trifft.

Petra: Wir haben uns damals jeden Freitag getroffen. Am liebsten haben wir Miniplaybackshow gespielt. Dann waren wir die Spice Girls.

Theresa: Ich war Emma.

Petra: Ich war Sporty Spice.

Lena: Ich war lieber Blümchen.

Sebastian: Ich hab mich da rausgehalten.

Was unterscheidet eure Dorffreundschaft von anderen Freundschaften?

Theresa: Werpeloh hält zusammen. Schon als wir Kinder waren, hieß es immer: Werpeloh gegen den Rest der Welt.

Petra: Werpeloh gegen die Nachbardörfer. Nur leider haben die immer gewonnen.

Lena: Alle aus einem Jahrgang gehen zusammen zur Schule, fahren zusammen ins Zeltlager, man wird Messdiener und Landjugendmitglied. Das passiert automatisch. Als Erwachsener geht man dann in den Sportverein oder ins Blasorchester. Ich spiele immer noch Querflöte dort.

Theresa: Du kannst dich da natürlich aus allem raushalten. Aber dann passiert auch nichts, dann fehlt dir das Gefühl, das wir teilen. Die Dorfgemeinschaft. Jemand, der hier nur sein Haus stehen hat, jemand, der hier nur schläft – der kennt das nicht.

Habt ihr euch mal zerstritten?

Lena: Früher haben wir uns alle vier Wochen getroffen und uns gesagt, was wir aneinander scheiße finden.

Theresa: Aber wenn du deine Freundschaft durch die Pubertät gebracht hast, dann bleibt sie.

Für eure Ausbildung habt ihr Werpeloh verlassen. Was habt ihr vermisst?

Theresa: Nichts. Ich habe in Oldenburg studiert, aber ich war nie richtig weg. Spätestens Freitagabends um halb neun saß ich im Jugendheim.

Sebastian: Andere gehen nach dem Abi in die Stadt, ich bin für fünf Jahre in den Nachbarort gezogen.

Petra: Ich habe in Leer, einer kleinen Gemeinde in Ostfriesland, eine Ausbildung zur Ergotherapeutin gemacht. Das war gar nicht meins. Da klappen sie abends die Bordsteine hoch.

Aber hier doch auch!

Lena: Nein. Wir hatten doch uns. Wir haben uns jeden Abend getroffen. Zur Musikprobe, zum Chor, zum Fußball. Selbst wenn es nur zum Fernsehen gucken war.

Die Altersverteilungen von Werpeloh und Deutschland: Im Dorf gibt es auffallend viele Menschen, die jünger sind als 30 Jahre.

Jetzt wohnt ihr alle in einer Straße. Petra kann durchs Küchenfenster in Lenas Wohnzimmer schauen. Ist euch das nicht zu eng?

Theresa: Man überlegt natürlich schon. Die ganze Clique auf einem Haufen – ist das wirklich gut? Aber ich glaube, bei uns wird das kein Problem. Es wohnen ja auch noch Leute dazwischen. So wie Gertrud, die heute für uns die Kräuterbutter gemacht hat.

Lena: Bisher fühlt es sich nicht zu eng an. Ein paar Sögeler wohnen hier ja auch, Leute aus dem Nachbardorf, nicht nur Bekannte.

Petra: Für mich ist das einfach nur praktisch, das Babyfon reicht bis auf Lenas Terrasse. Wir sind hier füreinander da. Bei einem richtigen Werpeloher kannst du nachts klingeln, der macht dir die Tür auf und lässt dich bei ihm übernachten. Ich könnte niemals nicht die Tür aufmachen.

Soll euer Leben jetzt so bleiben – für immer?

Lena: Ja. Wir haben unser Haus ebenerdig gebaut, damit wir auch im Alter noch darin wohnen können.

Petra: Wer hier ein Haus baut, der bleibt. In Werpeloh ist es immer für immer.

Gruselt euch das nicht?

Theresa: Was? Hier zu sterben? Auf gar keinen Fall. Ich habe bisher mein ganzes Leben in Werpeloh verbracht. Ich will ja nicht irgendwo anders liegen. Natürlich gibt es Nachteile am Leben in so einem kleinen Ort. Die Leute reden halt, aber das gehört dazu.

Lena: Trinkst du keinen Alkohol, bist du automatisch schwanger.

Macht ihr euch nie Sorgen, dass eure Welt zusammenbrechen könnte?

Theresa: Die Frage verstehe ich nicht. Warum sollte ich mir darüber jetzt Gedanken machen? Da könnte ich ja keinen Schritt mehr vor die Tür machen.

Würde eure Freundschaft auch in der Stadt funktionieren?

Sebastian: Freundschaften auf dem Dorf sind viel intensiver.

Theresa: Als ich in Oldenburg studiert habe, da konnte ich nicht nach drei Wochen Mädels zur Begrüßung in den Arm nehmen und sie als beste Freundin bezeichnen. Das war doch überhaupt nicht mit dem zu vergleichen, was ich hier hatte.

Text und Optik

Diesen Beitrag weiterempfehlen

Der Kampf um die Krone

Jedes Jahr im Juni kämpfen die Männer von Werpeloh um das wichtigste Amt des Dorfes. Jeder möchte einmal Schützenkönig sein. Hinter verschlossenen Türen treten sie gegeneinander an. Es gewinnt nicht immer der beste Schütze.

Ein letztes Mal tritt der alte König von Werpeloh vor sein Volk. Auf seinen Schultern ruht die Amtskette, mehr als 15 Kilo Silber, einen Orden für jeden seiner Vorgänger. Schon morgen wird er die Insignie seinem Nachfolger übergeben, doch an diesem Sonntagnachmittag gebührt der Ruhm noch ihm, Martin Schmitz, dem Ersten. Kompanien aus 13 Nachbardörfern und das Werpeloher Blasorchester sind auf dem Sportplatz angetreten, knapp 1000 Männer in ihren Uniformen.

Im Torraum hat der Schützenverein ein Podest für seinen König errichtet, auf dem Wellblechdach weht eine Deutschlandflagge vor wolkenlosem Himmel. „Mein Kindheitstraum war es, einmal König zu sein“, ruft der König ins Volk. Er wendet sich seiner Frau zu. “Dir, liebe Annette, meine Königin, muss ich besonders danken.” Sie greift seine Hand. Dann rinnt ihr eine Träne über das Gesicht.

Text und Optik

Diesen Beitrag weiterempfehlen

„Wenn du hier lebst, ist der Titel ein Muss“

Die Sache mit der Monarchie ist eine emotionale in Werpeloh. Dehnt man das Dorf auf nationale Größe, entspricht der Bürgermeister dem Kanzler, der Schützenkönig aber dem Bundespräsidenten. Aus befreundeten Paaren wählt er sein Throngefolge, gemeinsam repräsentieren sie das Dorf auf den Schützenfesten der Nachbardörfer.

Einmal im Jahr veranstalten sie den großen Schützenball, aber auch in jeder anderen Woche trinken sie Schnaps mit den Dörflern, feiern und grüßen. Mehrere Tausend Euro kann das Amt kosten. Zumal ein guter Regent seinem Schützenheim auch etwas spendet. Einen neuen Grill zum Beispiel. Oder eine Bar. Doch das ist es den Schützen wert: „Wenn du hier lebst, ist der Titel ein Muss“, sagt Martin Schmitz, der Erste.

Es ist Sonntagabend, eine Coverband spielt Helene Fischers “Atemlos” im Festzelt vor dem Schützenheim. Dazwischen haben die Schausteller ihre Buden aufgeklappt. Jungen zielen mit hochgekrempelten Ärmeln und Luftgewehren auf Plastikrosen. Mädchen kaufen Zuckerwatte am Süßigkeitenstand. Der alte König sitzt im Zelt und schaut traurig drein. Seine Zeit ist fast vorbei.

Am Nachmittag, nachdem er zum Volk gesprochen hatte, begann bereits der Kampf um seine Nachfolge. Rund 30 Männer traten zur Vorrunde an und schossen auf eine Holzscheibe. 16 Männer trafen ins Schwarze. Morgen früh, am Montag, werden sie sich wiedersehen, zum Finale. Was müssen die Thronanwärter können, um König zu werden?

Der Vorstandsvorsitzende des Schützenvereins, Oberst genannt, zählt drei Bedingungen auf: “Über 18 Jahre alt muss unser künftiger König sein, trinkfest – und öfter ins Schwarze treffen als die anderen. Mehr braucht es nicht.”

Wirklich?

Im Festzelt erzählen die Dorfbewohner eine andere Geschichte. Einer, der viele Schützenfeste aus nächster Nähe begleitet hat, aber seinen Namen nicht nennen möchte, nimmt einen Schluck Bier, dann sagt er: “Es ist vorgekommen, dass Männer König wurden, die kaum schießen konnten.” Seine Vermutung: Der Vorstand entscheide schon vor dem Schießen, wer König werde. Er nimmt noch einen Schluck, dann flüstert er: “Besser als eine ruhige Hand ist ein Stein im Brett beim Oberst”.

“Quatsch”, sagt der Oberst, wenn man ihn danach fragt. Er lächelt dabei.

Nur angenommen, der Vorstand suchte tatsächlich den König schon vor dem Schießen aus; es hätte einige Vorteile. Der Vorstand könnte darauf achten, dass der König seine Zeche auch zahlen kann. Und dass ein König nicht zweimal hintereinander aus demselben Ortsteil oder derselben Familie kommt. So wäre fast jeder mal dran, fühlte sich geachtet. Die Krönung als integrative Maßnahme? Der Informant im Festzelt nickt.

Auch mancher Dorfbewohner scheint schon zu wissen, wer in diesem Jahr König werden könnte. Im Festzelt tuscheln sie, nennen Namen. Zwei Favoriten haben sie unter den 16 Finalisten ausgemacht. “Bernd Schmits”, raunt die Wirtin der Dorfkneipe, “der ist mal dran. Ein Ur-Werpeloher.” Schmits, den man hinten mit -s schreibe, sei nicht verwandt mit dem alten König Schmitz, sagt sie, das erhöhe seine Chancen. Im letzten Jahr sei er Vize geworden, im Jahr davor verzichtete er: Seine Frau hatte sich das Handgelenk gebrochen, und eine invalide Königin, das gehe ja nicht, sagt die Wirtin.

Ein Mädchen im Festzelt setzt auf einen anderen Schützen. “Torsten Eilers”, sagt sie, “der hat es verdient.” Ja, er sei ein Zugezogener, ein Butendabbler, wie man hier sagt. Doch der junge Dorfpolizist sei doch “inzwischen mehr Werpeloh als alle hier”. Er spielt die Tuba im Blasorchester und hat sogar den Namen seiner Frau angenommen: Eilers, einer der häufigsten Namen im Ort.

In der Nacht vor dem Finale sitzt Torsten Eilers auf einer Bierbank im Zelt, seine Hand klopft im Takt auf den Tisch, er lächelt beseelt. Er kramt sein Handy hervor und zeigt Bilder seiner Tochter herum. „Süß, oder?“ Er schäkert mit den Alten, tanzt mit den Jungen. Gemocht werden, das weiß auch Eilers, kann nicht schaden, wenn man König werden will. Bis halb vier morgens hält er durch, dann geht er ins Bett. Zwei Stunden später, um halb sechs, steht er wieder auf. Er streift sich die rote Weste des Musikvereins über, schultert seine Tuba und marschiert mit den anderen Musikern durchs Dorf, die Gemeinde wecken. Pünktlich um 10.30 Uhr steht er vor dem Schützenhaus. Das Finale beginnt.

Der Kampf um den Königsthron erinnert an das päpstliche Konklave. Einer nach dem anderen verschwinden die 16 Anwärter im Schützenhaus, die übrigen Dörfler müssen draußen bleiben. Sie wippen in mitgebrachten Campingstühlen, bestellen erste Biere – und warten. Drinnen verriegelt der Oberst das Schloss der Tür und lässt die Jalousien herunter. “Und jetzt alle Handys zu mir”, sagt er, “soll ja nichts nach draußen gelangen.” Eilers, Schmits und die anderen Finalisten setzen sich an einen Tisch aus Birkenfunier, darauf ungezählte Biere, sechs Flaschen Korn, drei Aschenbecher und eine Buddel Chantré. Um sie herum stellen sich die Würdenträger des Schützenvereins auf: der Kommandeur, der Major, der Oberst, der Kompanieführer.

„Ruhige Hand, guten Schuss – möge der Beste gewinnen!“, ruft der alte König in die Runde und hebt seine Flasche. Torsten Eilers stimmt aus heiserem Hals zum Gegenruf. “Auf unseren König! Er lebe hoch! Hoch! Hoch!”

Bernd Schmits, der zweite Favorit, sitzt in der Mitte der Tafel. Am Körper trägt er ein braunes Jackett, im Gesicht einen Schnauzer. Den Staplerfahrer und seine Familie kennt in Werpeloh jeder, Schmits ist eines von elf Kindern. Auf seinem Hof hängt noch die Zielscheibe auf die sein Vater damals schoss, als er vor 30 Jahren König wurde. Seit diesem Moment träumt Schmits von seiner eigenen. Fragt man ihn, was er für ein Typ sei, schiebt er den Ärmel seines Jacketts hoch und zeigt auf sein Hemd. “Kleinkariert.” Die Bierschaumflocken in seinem Schnauzbart zittern, als er lacht. Wenn der Major ihm Korn nachschenken will, hält Schmits seine rechte Hand flach über sein Glas. Er trinkt Bier, die Schnapsgläser bitte nur halbvoll. Er will sich lieber schonen, man kann ja nie wissen.

Der erste Schuss gehört dem alten König, Martin Schmitz. Er verschwindet hinter einer Schwingtür und tritt in die Schießkammer. Durch eine Glasscheibe beobachten ihn seine Konkurrenten, sie prosten ihm zu, er nimmt sich das Gewehr und dreht sich in Richtung eines tunnelartigen Gangs; dem Schießkanal. An dessen Ende erkennt Schmitz einen weißen Fleck: die Königsscheibe. Schmitz drückt ein Auge an den Sucher, kneift das andere zu, dann knallt es und fünfzig Meter weiter hinten schlägt die Patrone eine Kerbe ins Holz.

“Wenn es um die Krone geht”, sagt der Oberst, “verlassen wir uns nicht auf die Technik.” Die elektronische Schießanzeige, die sie im Training verwenden, haben sie ausgeschaltet, stattdessen hockt am Ende des Tunnels der Kompanieführer in einem Verschlag und prüft die Holzscheibe nach jedem Schuss. Dann überklebt er die Kerbe, greift zu einem grünen Telefon mit Wählscheibe und nennt dem Kommandeur im Schießstand die Zahl des getroffenen Rings. Der Mann neben der Scheibe ist der einzige, der weiß, welcher Schütze die schwarze 12 getroffen hat; alle anderen verlassen sich auf sein Wort.

Der Kommandeur tritt aus dem Schießstand an den Tisch. Die anderen Kandidaten verstummen. „Der alte König war nervös!”, ruft er und grinst, “Schmitz, 11!“ Ausgeschieden in der ersten Runde, der alte König lacht besonnen.

Eineinhalb Stunden lang schießen die Männer. Vor jedem Schuss schenkt der Kommandeur einen Schnaps ein, nach dem Schuss einen weiteren. “Dehnen” nennt er das. Sie singen, fluchen, rauchen, gröhlen, der Kommandeur ruft “8!” oder “9!”, und so scheidet einer nach dem anderen aus. Eilers und Schmits aber schießen zweimal in Folge eine 12. Sie und drei weitere Kandidaten schaffen es in die dritte Runde.

Für den zugegezogenen Torsten Eilers wäre die Krone eine besondere Ehre. Am Abend vorher, im Bierzelt, äußerte er eine Hoffnung: “Dass ich jetzt zum vierten Mal im Finale dabei bin, könnte bedeuten, dass Werpeloh mich aufgenommen hat in die Dorfgemeinschaft!” Der Königstitel wäre sein Beweis.

Für Bernd Schmits ist der Titel eine Pflicht. „An meinem Haus soll meine Scheibe hängen“, sagt er. Schmits möchte bekommen, was ihm, wie er sagt, “seit Jahren zustehe”.

Es ist kurz vor zwölf am Mittag, als die letzte Runde beginnt. Fünf Schützen sind noch übrig. Eilers ist als Erster dran. Die meisten Männer stehen jetzt, ihre Gesichter strahlen rot, ihre Stimmen klingen rau. Auch die von Schmits. Als Eilers sich durch die Männer zum Schießstand drückt, reißt Schmits ihn kurz an sich und klatscht ihm die flache Hand auf den Rücken: “Auf einen fairen Kampf!” Eilers grinst, sein Blick verschwimmt. Einer der Jungen beugt sich zu ihm und flüstert: “Wenn du gewinnen willst, musst du aufs Telefon schießen.”

Eilers tritt in die Schießkammer. Er legt das Gewehr an, fixiert, lässt es wieder auf die Holzablage sinken und blickt ins Dunkel, zieht die kühle Luft des Schachts in seine Lungen, legt an und drückt den Abzug. Die Kugel donnert durch den Tunnel. Am anderen Ende beugt sich der Kpmpanieführer über die Scheibe, dann greift er nach dem Telefon. Im Schießstand hält der Kommandeur den Hörer an sein Ohr, er nickt, schiebt Eilers aus dem Schießstand zurück zu den Männern an den Tisch und schreit: “10!”

Dann ist Schmits dran.

Um kurz vor 13 Uhr öffnet sich die Tür des Vereinhauses. Etwa 300 Werpeloher springen auf, drängen zum Eingang, die Kapelle spielt auf, ein Tusch. Dann treten die Schützen vor die Tür. Zu sechst tragen sie den neuen König auf ihren Schultern: Bernd Schmits reckt die Faust in den Himmel, streift mit der Zunge über Lippen und Bart, er strahlt. Die ganze Menge will ihm jetzt gratulieren, aber die Männer tragen ihn ins Festzelt, zu seinem Thron. Bernd Schmits ist am Ziel, er ist der 151. König von Werpeloh. Torsten Eilers geht neben ihm. Auch er stützt den neuen König, er lacht laut. Später greift er zur Tuba und spielt seinem Gegner ein Ständchen. Wenn er traurig ist, kann Torsten Eilers das gut verbergen. Besser so. Der Kampf um die 152. Krone hat gerade begonnen.

Text und Optik

Diesen Beitrag weiterempfehlen